股票配资网首页官网这些理论都是历代医家智慧的结晶

在中医学习的道路上,中药的掌握是一大关键。有些同学一提到中药,就觉得最重要的是把功效和主治背下来,其他都不那么重要。于是学习时就采取最直接的方式——死记硬背,一味味药地往脑子里塞。刚开始可能觉得还行,但药味一多,就容易混淆,记不牢,甚至出现张冠李戴的情况。更麻烦的是,很多人虽然能把每味药的功效、主治背得滚瓜烂熟,却对整个类别的药物概念模糊,到了真正运用的时候,常常就不知道该怎么搭配和分析了。

其实学中药绝不是背几本书那么简单,它需要系统的理解与掌握。

首先要清楚,中药的学习包含两大部分:一是基本理论,二是基本知识。两者就像车的两只轮子,缺一不可。基本理论相当于方向盘,掌握了才能不迷路;基本知识就像油料,是支撑你前行的动力。只抓住功效和主治而忽略了理论,就像开车不看路,只知道踩油门,最终难免出错。

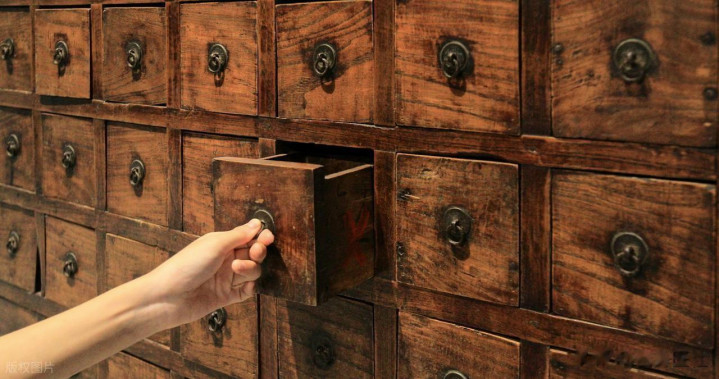

基本理论的内容是中药学习的核心和灵魂。这里面包含了总论中关于药物性能、炮制、配伍等重要知识,还有各论中每一章节的概说部分。比如药物的性味归经,讲的是药性如何走向身体不同部位;炮制的方法,不只是加工技巧,更蕴含着调整药性、增强疗效的智慧;配伍原则,则是临床用药组合的依据。这些理论都是历代医家智慧的结晶,是中医用药的指导思想。只有理解透彻,才能在面对复杂病情时做到心中有数,灵活运用。

当然,光有理论也不够,还要在实践中熟悉每味药物的具体功效和主治。中药的基本知识是具体操作的基础,包括每味药的特性、主治疾病、配伍禁忌等。这部分内容虽然繁杂,但如果一开始就带着理解去记忆,会比单纯背诵事半功倍。在掌握知识的过程中,也要懂得分轻重缓急。有的药理论性强、功效广、临床应用频繁,比如麻黄、黄芩、当归等,就需要重点掌握,深入理解,熟记于心。而一些使用较少、功效相对单一的药物,则可以作一般性了解,不必每一条都刻在脑子里。把时间和精力放在关键的部分,整体学习效率自然会提升。

学中药要有章法,四个方法记得牢

中药知识庞杂,药味繁多,功效主治内容也极为丰富。要想真正学好中药,靠死记硬背是走不长远的。面对厚厚的教材和成百上千味药,掌握科学的学习方法就显得尤为重要。只要学会一些行之有效的技巧,记忆就能变得清晰,理解也会更深入,不容易混淆,还能真正做到学以致用。

首先,可以采用“同类相比,同中求异”的方法。

中药教材一般都是按照药物功效来分类,同一章节的药物往往具有共同的功效和主治范围。比如解表药都有发汗解表的作用,用于恶寒、发热、头痛、脉浮等表证;化痰止咳药类都有祛痰、止咳、平喘的功能。在记忆时,先把章节概论中的功效、主治、注意事项整体掌握,相当于先抓共性,再去比较每味药的个性。比如麻黄发汗解表、宣肺平喘、利水;桂枝发汗解表、温经通阳;紫苏发汗解表、和中解毒、安胎。若把它们的共性和个性整理成表格,对比清晰,记忆自然深刻,也不容易混淆。

其次,要学会“相互推断,以功效求主治”。

一般来说,中药的功效比主治更容易记,而主治内容繁杂,容易混乱。实际上,两者是相互联系的,理解了功效,就能推断主治,反过来也可以根据主治推想功效。比如功效是“平喘”,主治肯定与“喘咳气急”有关;功效是“利水”,主治就是“水肿、小便不利”。主治是“风湿痹痛”,功效必然是“祛风胜湿”;主治是“肝郁气滞”,功效一定是“疏肝理气”。对于一些含义较广的功效,也要辨证区分,比如“解表”有发散风寒和发散风热的不同,“化痰”分清化热痰和温化寒痰,“止血”还包括祛瘀、凉血、温经、收敛等多种方式。把这些推理关系理顺,就能触类旁通,举一反三。

第三,要做到“前后联系,纵横结合”。

中药的教学是按功效分类,一章一章讲解。复习时,可以先在每章内部纵向比较共性与个性,形成章节内部的系统;学了几章之后,还要横向联系,从不同角度把相关内容贯穿起来。比如从病证角度出发,把不同章节中能治疗同一疾病的药物串联起来。湿热痢疾就可以选用清热燥湿的黄连、黄柏、苦参,清热解毒的白头翁、银花炭,泻下药的大黄,以及常用草药凤尾草、马齿苋、地锦草等。还可以从一物多药的角度归纳,比如姜有生姜、姜汁、姜衣、干姜、炮姜;桑树有桑叶、桑枝、桑白皮、桑梅。也可以按炮制方法分类,如生大黄、制大黄;鲜生地、生地、熟地。再如按名称或功效归纳,如柴胡与银柴胡、麻黄与桂枝、浙贝与川贝。纵横交错,多角度整理,有助于形成完整的知识网络,也更符合临床思维。

第四,要熟悉并牢牢记住关键术语。

中药中有大量具有高度概括性的术语,如疏风、祛风、息风,养肝、疏肝、平肝、泻肝;燥湿、化湿、利湿、胜湿;阴虚、阳虚、气虚、血虚……这些术语每一个都包含了丰富的内容,教材各章节的概说部分都有详细解释。掌握了这些术语,就等于抓住了每类药物功效与主治的“提纲”。

比如“燥湿”就分为苦寒燥湿与苦温燥湿。苦寒燥湿也叫清热燥湿,主治湿热内蕴或湿邪化热所致的黄疸、泻痢、淋浊、带下、湿疮、湿疹等,常用药有黄芩、黄连、黄柏、龙胆草;苦温燥湿则用于寒湿中阻导致的呕吐、腹痛、泄泻,常用药有苍术、厚朴、半夏、陈皮。再如“化湿”分疏表化湿和健脾化湿,前者用于湿邪在上焦或在表,头重、肢体困重、口中粘腻,常用药有藿香、佩兰、苍术;后者用于湿浊中阻、脾运失职,腹痞少食、体倦口甘,常用药有苍术、厚朴、白豆蔻。掌握术语,就能迅速提炼药物特征,记忆事半功倍。

此外,还可以结合自己的学习习惯,灵活运用这些方法。有人喜欢做表格,把每类药的共性和个性分栏整理;有人偏好画思维导图,把功效、主治、分类和联系一目了然;也有人通过实际病例来巩固记忆,把抽象的理论和临床情境结合在一起。无论采用哪种方式,核心都是以理解为前提,以比较、联系、归纳为工具,让庞杂的药物知识变得有结构、有逻辑。

配资114查询网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:郑州配资平台更是一场充满残酷与传奇的较量

- 下一篇:没有了